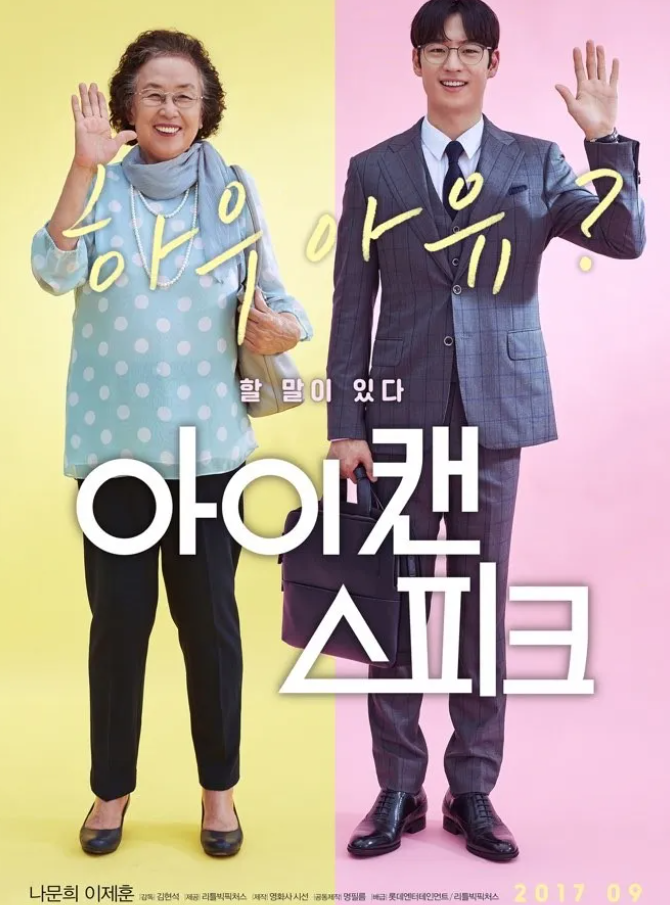

영화 <아이 캔 스피크>는 한국 영화사에서 보기 드물게 사회적 메시지와 인간적 감동을 절묘하게 조화시킨 작품이다. 2017년 개봉 당시, 위트 있고 따뜻한 전개 속에 묵직한 진실을 전하며 관객들에게 깊은 울림을 남겼다. 주제는 결코 가볍지 않다. 오랜 세월 침묵 속에 고통을 간직한 한 여성의 ‘말할 권리’를 통해, 우리가 외면하거나 잊고 지낸 진실을 마주하게 만든다. 영어를 배우는 70대 할머니와 원칙주의 공무원의 만남이라는 단순한 설정 속에, 영화는 시대를 관통하는 사회적 메시지를 정교하게 그려낸다. 오늘은 아이 캔 스피크 속 줄거리와 영화의 실제 배경, 그리고 영화가 던지는 메시지를 살펴보도록 하자.

아이 캔 스피크 속 줄거리

이야기의 시작은 서울의 한 구청 민원실. 원칙주의자 9급 공무원 박민재(이제훈)는 날마다 반복되는 민원 업무에 익숙하다. 그러던 중 유독 자주 민원을 제기하는 ‘나옥분 할머니(나문희)’와 마주하게 된다. 옥분은 ‘생활 민원왕’으로 유명한 인물로, 구청 전 직원이 피하는 인물이다. 하지만 민재는 그녀의 모든 민원을 성실히 처리하며 점차 관계를 쌓는다.

어느 날 옥분은 민재가 영어를 능숙하게 구사하는 모습을 보게 되고, 그에게 영어를 가르쳐달라고 부탁한다. 민재는 망설이다가 결국 옥분의 열정에 감동해 영어 수업을 시작한다. 둘은 나이 차와 세대 차를 넘어 조금씩 가까워진다. 옥분의 학습 열정은 상상을 초월하고, 민재는 점점 그녀가 단순히 취미나 여행 목적이 아니라, 어떤 ‘사명’을 위해 영어를 배우고 있다는 것을 감지한다.

이윽고 밝혀지는 진실. 옥분은 한평생 말하지 못했던 과거의 상처를 세상에 직접 전하고자 결심한다. 그녀는 국제사회에 자신의 경험을 직접 증언하기 위해, 영어로 말할 준비를 하고 있었던 것이다. 영화는 이 고백의 순간을 절제된 연출로 담아내며, 침묵의 무게를 실감케 한다.

영화의 클라이맥스는 옥분이 미국 의회에서 영어로 자신의 이야기를 증언하는 장면이다. 단어 하나, 문장 하나에 온 생애가 담겨 있고, 그녀의 목소리는 수많은 이들의 심장을 울린다. 이 장면은 단지 한 사람의 고백이 아닌, 진실을 외면하지 말라는 요청이자, 인류 보편의 가치에 대한 외침이다.

영화의 실제 배경

<아이 캔 스피크>는 실존 인물과 역사에서 영감을 받아 탄생한 픽션이다. 특히 2007년, 미국 하원 의회 청문회에서 고령의 한국 여성 이용수 할머니가 영어로 증언한 실화를 바탕으로 영화의 핵심 장면이 만들어졌다. 이용수 할머니는 일본군의 성노예였던 자신의 과거를 생생히 증언하며 전 세계의 주목을 받았고, 이는 ‘진실을 증언하는 용기’가 얼마나 큰 사회적 영향력을 발휘할 수 있는지를 보여준 사건이었다.

이 증언은 단지 과거의 잘못을 고발하는 것이 아니었다. 그것은 기억의 전쟁에서 진실이 지지 않게 하기 위한 투쟁이었으며, 영화는 이러한 맥락을 철저히 인간의 감정선을 따라가며 풀어낸다. 작품은 과거의 트라우마를 단순한 피해의 서사로 소비하지 않는다. 오히려 그것을 극복하고, 다시 자신의 이름으로 말하기 시작하는 ‘주체’의 이야기로 전환시킨다.

인물 간 관계를 통해 드러나는 깊은 메시지

<아이 캔 스피크>가 특별한 이유는 강한 메시지를 ‘사람 사이의 관계’를 통해 전달하기 때문이다. 할머니와 젊은 공무원의 관계는 단순한 영어 수업을 넘어선다. 두 사람은 서로 다른 세대, 배경, 사고방식을 가졌지만, 함께 시간을 보내고 이야기를 나누며 진심으로 연결된다.

나옥분은 겉으로는 거칠고 불편한 민원인이지만, 내면에는 고통과 슬픔, 그리고 세상에 대한 따뜻한 시선을 간직한 인물이다. 그녀는 오랜 세월 동안 침묵을 지켜왔지만, 이제는 자신의 목소리로 세상을 바꾸고자 결심한다. 영어는 그녀에게 그저 외국어가 아니라, 세계에 닿기 위한 도구다.

박민재는 처음에는 옥분을 단순히 피곤한 민원인으로 여긴다. 그러나 그녀의 사연을 알게 되며, 인생과 사회에 대해 다시 생각하게 된다. 그는 그녀의 손을 잡아주며, 침묵이 아닌 ‘응답’과 ‘연대’의 길을 선택한다. 두 사람의 관계는 영화 전체의 감정적 구심점이며, 보는 이로 하여금 ‘진심으로 누군가를 이해한다는 것’의 의미를 되묻게 만든다.

영화가 던지는 메시지: 말하는 것의 의미

이 영화의 진정한 메시지는 “말하는 것 자체가 권리이며 치유”라는 점에 있다. 나옥분이 말한 “I can speak”는 단순한 문장이 아니라, 수십 년간의 침묵을 깨는 선언이며, 사회에 던지는 강한 메시지다. 우리는 종종 누군가의 말이 불편하다는 이유로 침묵을 강요하곤 한다. 하지만 진실은 말해져야 하며, 말할 수 있어야 정의도 가능하다.

영화는 ‘피해의 역사’에서 ‘주체의 목소리’로 나아가는 과정을 유쾌하고도 섬세하게 보여준다. 특히 여성, 고령자, 사회적 약자의 목소리가 얼마나 자주 무시되고 지워지는지를 환기하며, 그들이 말할 수 있도록 귀 기울이는 자세가 얼마나 중요한지를 일깨운다.

또한 영화는 "우리가 기억하지 않는 진실은 또다시 반복된다"는 경고를 던진다. 진실을 기록하고, 말하고, 공유하는 것이 공동체가 성숙해지는 과정임을 이 작품은 감동적으로 전한다. 침묵은 때로 안전한 선택처럼 보이지만, 말하는 용기야말로 세상을 변화시키는 진짜 힘이라는 것을 영화는 조용히, 그러나 분명하게 말하고 있다.

<아이 캔 스피크>는 사회적 문제를 정면으로 다루면서도 사람 냄새나는 이야기로 풀어내며 관객에게 큰 울림을 남긴다. 이 영화는 역사를 말하는 작품이지만, 동시에 한 인간의 존엄성과 삶의 의미를 말하는 이야기이기도 하다.

우리가 사는 세상에도 여전히 말하지 못하는 사람들이 있다. 과거의 상처를 간직한 사람들, 사회적 약자, 진실을 외치는 이들. 영화는 그들에게 귀 기울이라고, 그리고 그들과 함께 말하라고 요청한다. 나옥분의 “I can speak”는 결국 모든 침묵당한 이들을 위한 외침이며, 우리의 책임은 그 외침이 세상에 닿도록 함께하는 것이다.

이 작품을 통해 우리는 질문하게 된다. “나는 지금 진실을 말하고 있는가? 나는 누군가의 말을 듣고 있는가?” <아이 캔 스피크>는 그 질문을 우리 안에 조용히 남긴다. 그리고 말한다. 지금 이 순간, 당신도 “말할 수 있다”라고.